Quitter une ville après y avoir vécu vingt-sept ans est étrangement douloureux – et, sans vouloir me plaindre, on n’est guère compris : après tout, on l’a choisi, et (en ce qui me concerne) on ne s’en va pas très loin. Or il se passe des choses inattendues, à l’approche du départ, et le mien est imminent. Des souvenirs et des visages que l’on n’avait pas évoqués depuis des années, des décennies, reviennent à la mémoire sans avoir été convoqués. Cette nuit, en rêve, j’ai revu mon amie Cathy ; dans la vraie vie, ce n’est pas arrivé depuis plus de quinze ans. Chaque jour m’apporte ainsi son lot de fantômes et d’anecdotes. Pour le dire simplement, c’est comme voir sa vie défiler. Désormais, chaque pas que je fais dans les rues de Lille soulève une poussière de réminiscences. Dès lors, il est difficile de ne pas avoir l’impression de mourir un peu, même si c’est dans l’espoir de renaître ailleurs autrement, si possible mieux.

(Où suis-je ? HK1, Faidherbe, 1992)

(Où suis-je ? HK1, Faidherbe, 1992)

Je n’aurais pas pensé dire ça un jour mais, tant que j’y suis, pour être sûre de n’oublier personne, j’aimerais pouvoir faire défiler un générique de fin et revoir une dernière fois ceux que j’ai connus ici puis perdus : ceux qui sont morts, ceux qui sont partis avant moi, sans laisser d’adresse ni plus de trace dans la ville que je n’en laisserai, ceux avec qui je suis brouillée pour toujours, ceux dont je ne saurais dire pourquoi je ne les vois plus, ceux dont je me demande comment j’ai pu oublier leur nom, ceux dont j’ignore ce qu’ils sont devenus et dont je ne saurais même pas dater la disparition de mon petit paysage, ceux dont je ne me rappelle pas pourquoi je traverse la rue pour ne pas les croiser, ceux dont je me rappelle très bien pourquoi j’évite chaque lieu qu’ils sont susceptibles de fréquenter, ceux qui semblent inscrits dans la ville au même titre que sa pierre, ses briques, ses pavés, ceux dont le visage m’est aussi familier qu’un motif de papier peint, mais où ai-je déjà vu ce papier peint ?

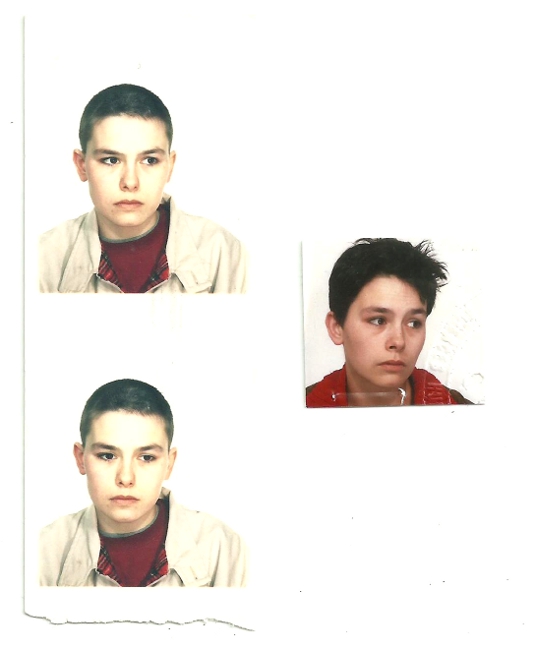

Quant à moi, la première année de ma vie lilloise, je ressemblais à ça (après élimination, avec ciseaux à bouts ronds, des cheveux présents sur la photo de classe).

(à droite, après repousse : plus joyeuse)

Mon arrivée dans cette ville me semble à la fois dater d’hier et d’une autre vie. Je revois certains visages de l’internat ; pas tous, pas même celui de la fille qui me faisait face dans le dortoir de soixante lits, d’aspect militaire (un lit, une armoire, un lit, une armoire). Bien qu’aucune ne m’ait manqué pendant toutes ces années, bien que jamais je n’aie envisagé concrètement la possibilité de revoir l’une ou l’autre, il me semble que nous sommes les aigrettes d’un pissenlit, disséminées à la surface du globe terrestre. Ce pissenlit était un faisceau de hasards : le dossier de l’une avait été accepté de justesse, une autre avait longuement hésité entre Lille et Douai, une autre encore avait opté en dernière minute pour l’internat, renonçant à prendre son premier studio, et nous avions été réunies à la jonction de soixante chemins tortueux, ne nous en réjouissant ni ne nous en plaignant, puis la vie avait soufflé l’heure de notre dispersion. Si je n’étais pas en train de faire mes cartons, m’aurait-il un jour paru étrange et poignant de ne jamais revoir ces jeunes filles avec lesquelles j’ai partagé un dortoir ou leur souvenir se serait-il totalement effacé à mon insu ? Où qu’elles soient aujourd’hui, j’espère qu’elles vont toutes merveilleusement bien.

(1992, internat du lycée Faidherbe : quelques-unes de mes camarades (mélange de prépas littéraire et scientifique) + 3 garçons que leurs petites amies avaient cachés)

Récemment encore, je ne me rendais pas compte qu’à mes yeux nous avions formé une espèce de famille, une famille comme on en a plusieurs dans une existence, celle du sang, celle des amis, mais aussi celles que peuvent constituer une troupe de théâtre, un groupe de musique, un dortoir, ou un moment. Ci-dessous, détail d’un pêle-mêle de l’été 1999 – j’évoque cette bande-là dans deux de mes premiers romans, Si encore l’amour durait et Push the push button.On penserait que c’était la mode des T-shits blancs mais je crois qu’aucun d’entre nous n’a jamais été à la mode ; un hasard blanc, sans doute.

Je ne vois pas défiler que des visages mais aussi des lieux, dont certains n’existent plus, ou plus sous la même forme. J’ai quasiment l’impression de quitter une autre ville que celle où je suis arrivée il y a 27 ans et deux mois, d’autant que depuis plusieurs années, je vis plus dans la banlieue que la ville même. Je connais avec précision de nombreuses villes de la métropole lilloise, tant j’ai consacré de temps à explorer le territoire, à pied, à vélo, en courant. Est-ce le signe qu’il est temps de partir ou est-ce un gâchis ? me suis-je demandé récemment, et la réponse m’est venue plus facilement que je ne l’aurais cru : ça ne peut être un gâchis puisque je ne partage ma connaissance des lieux avec personne, mon approche du territoire reposant sur ce que mes propres amis appellent des drôles de lubies. Je peux dire où se situe le plus volumineux Chalet du Nord sur une aire de 150 km² (c’est assurément à Ronchin) mais je n’ai aucune idée du personnage historique auquel tel monument rend hommage, à supposer que mon regard ait jamais prêté attention audit monument. Rien de très transmissible. En ce qui me concerne, j’ai depuis longtemps exprimé toute la saveur de la plupart de ces lieux et n’en retrouve plus l’intensité que lors de sporadiques épiphanies – à part peut-être à Villeneuve-d’Ascq, que j’aime toujours aussi passionnément (eh oui) – ça c’est une photo que j’y ai prise dimanche, précisément à la Cousinerie :

(amour éternel)

Quand j’aurai le recul nécessaire (celui de la distance mais aussi, sans doute, celui du temps), j’essaierai d’exploiter sous une forme pertinente ce que je connais de ce territoire, et quelques-unes des quelque 12 000 photos que j’y ai prises, dont certaines ont fait un passage sur ce blog avant son démantèlement – le genre de beautés et merveilles que peu d’entre nous voient, comme celle-ci, sur un mur de Marcq-en-Barœul :

J’ai commencé à me promener à Lille avec un appareil en 2003. C’était l’époque où je voulais que mes photos aient l’air sorties d’une photocopieuse des PTT, à 50 centimes la copie, ou d’une caméra de surveillance. C’était l’époque où Lille était encore décrépite et par endroits inquiétante, ce qui faisait une grande partie de son charme. On y trouvait ceci, en plein centre ville :

Je viens de retrouver les originales, ça n’a pas grand chose à voir. Dans certains cas, ce traitement cheap ne rendait pas trop mal :

Pour vous donner une idée, l’image ci-dessus ressemblait à celle ci-dessous avant mon traitement spécial « photocopie PTT » :

J’étais jeune et très fan de Sonic Youth – dis-je au passé alors que, samedi soir, lors de ma sortie de l’année dans le centre de la ville, empruntant des chemins glauques baignés de lumière orange baveuse (une pure lumière de photocopie PTT sans effets spéciaux) pour contourner les rues à touristes, j’ai trouvé un certain charme à la promenade parce que précisément, j’écoutais No Home Record de Kim Gordon, sorti quelques jours plus tôt – Will you get, will you get, get lost.

En 2003, j’étais déjà très attentive à Jésus agent de la circulation, comme en témoigne cette photo avec camion poubelle, véritable ancêtre de mes Upper Rooms & Kitchens.

Et ça, JMJ, ce n’est pas le Bronx dans les années 1970 mais mon quartier (Moulins) en 2003 (toujours), très précisément l’angle de la rue d’Avesnes et de la rue de Wattignies avant que le terrain ne devienne la place du Carnaval avec ses sculptures pour école maternelle et sa résidence du Soleil Intérieur, où les fenêtres ont l’air de meurtrières.

Mais c’est fini, tout ça : au revoir, Lille. Et à bientôt pour un sacré National Geo consacré à sa banlieue. Ça, ce sera après Rennes – ah oui, Rennes : je vous en parle bientôt.